La méthode lyonnaise utilise un modèle innovant issu de la géométrie des solides: l'hyperboloïde.

La scoliose est une déviation tridimensonnelle. Toutes les méthodes à ce jour utilisent une correction en 3 points en géométrie plane. S'agissant d'une torsion vertébrale et d'un tronc cylindrique, la géométrie plane est difficilement utilisable, c'est pourquoi la méthode Lyonnaise utilise la géométrie volumétrique des solides avec une nouvelle modélisation du tronc de type hyperbolique plus proche de la réalité.

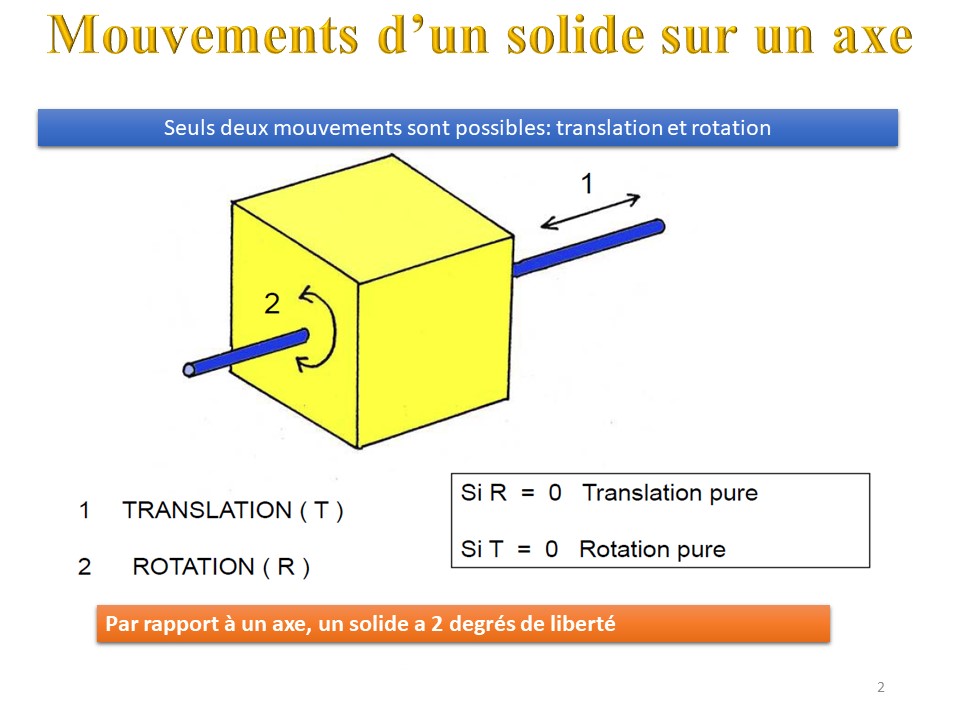

Par rapport à un axe, un solide a donc deux degrés de liberté.

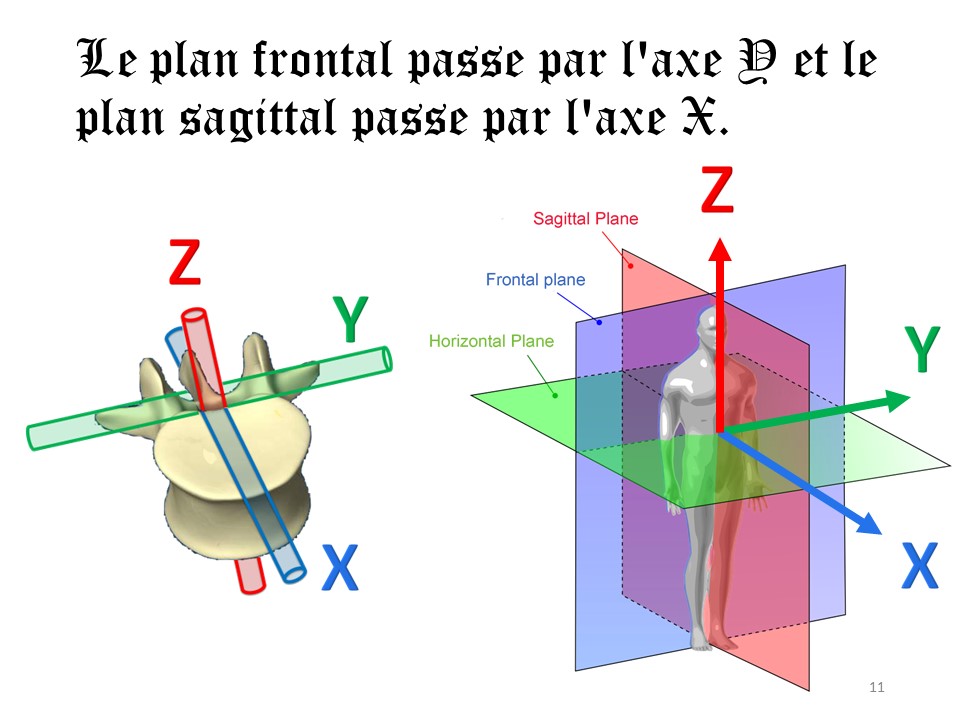

Le mouvement entre deux vertèbres s'effectue selon 3 axes : 2 horizontaux ; transverse Y (joignant les apophyses transverses) et sagittal X (dans l'axe de l'apophyse épineuse) et 1 vertical Z (dans l'axe de la moelle épinière), Le mouvement intervertébral a donc 6 degrés de liberté à chacun des 17 niveaux thoraciques et lombaires .

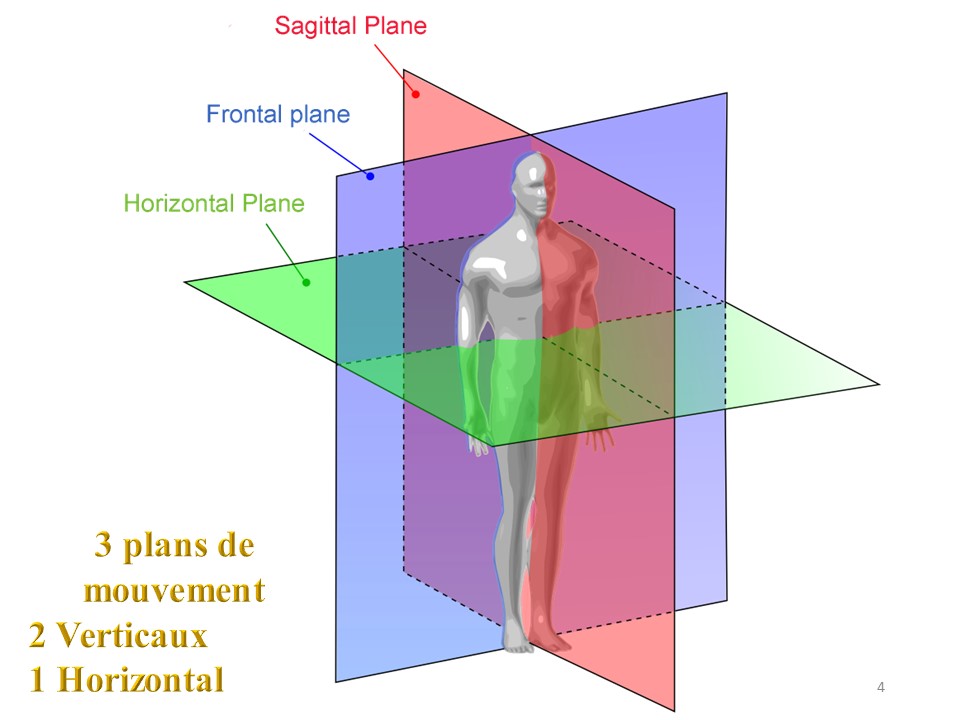

Les 3 plans anatomiques de référence sont : le plan frontal, le plan sagittal et le plan horizontal (ou plan transversal). Bien que le mouvement se déroule dans l'espace, par convention, la mobilité de la colonne vertébrale est décrite dans ces 3 plans de référence anatomiques.

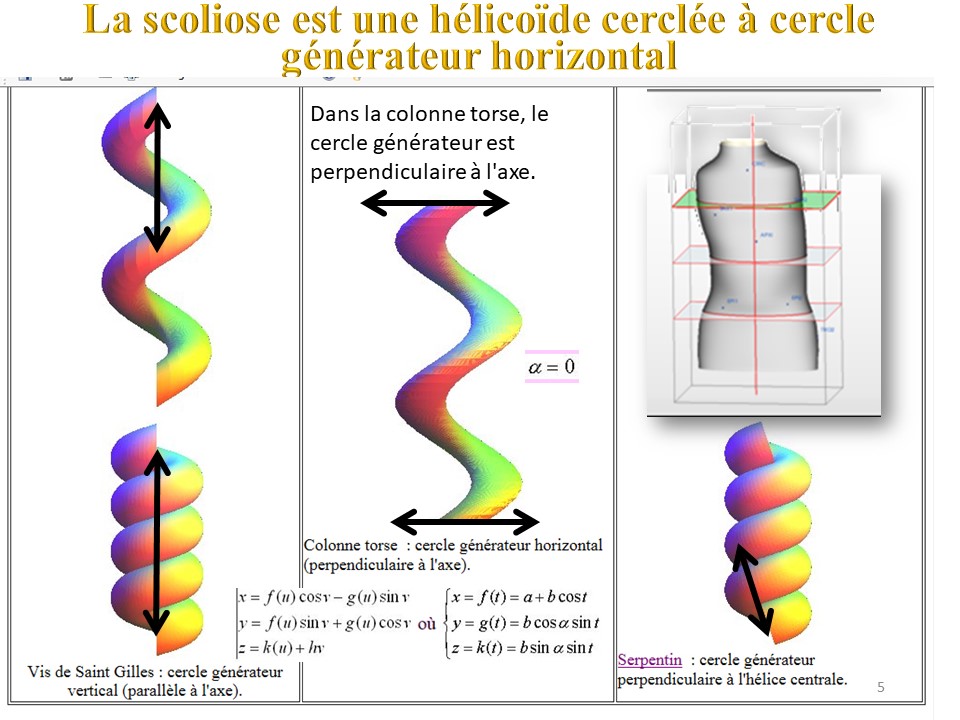

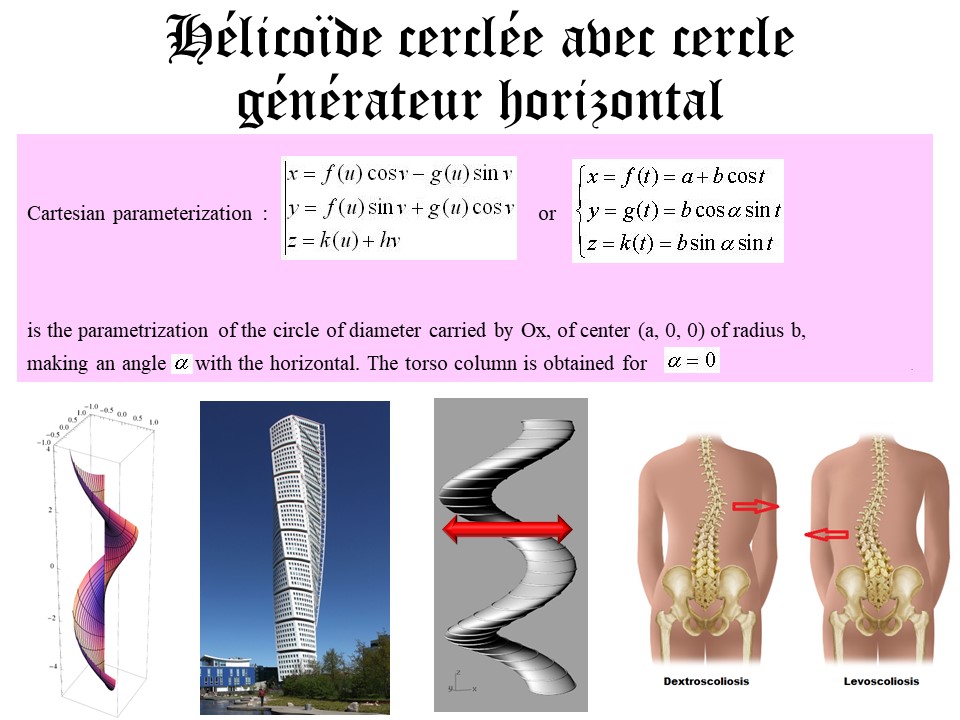

L'avantage de l'hélicoïde cerclée au moyen d'un cercle générateur horizontal est qu'il est possible de modifier et de superposer plusieurs régions vertébrales sans perdre le mouvement hélicoïdal. En cas de double scoliose majeure, la détorsion mécanique sera régionale : thoracique ou lombaire. La translation se fait dans un plan horizontal.

La scoliose est mathématiquement une colonne torse, c'est-à-dire une hélicoïde avec un cercle générateur horizontal. Le mouvement hélicoïdal est réalisé par une pièce ou un objet qui se déplace le long d'un axe fixe, en tournant autour de cet axe. Les mouvements de rotation et de translation sont combinés. La correction par détorsion est donc beaucoup plus logique que la combinaison de la déflexion frontale et de la dérotation horizontale, sans parler de la correction dans le plan sagittal.

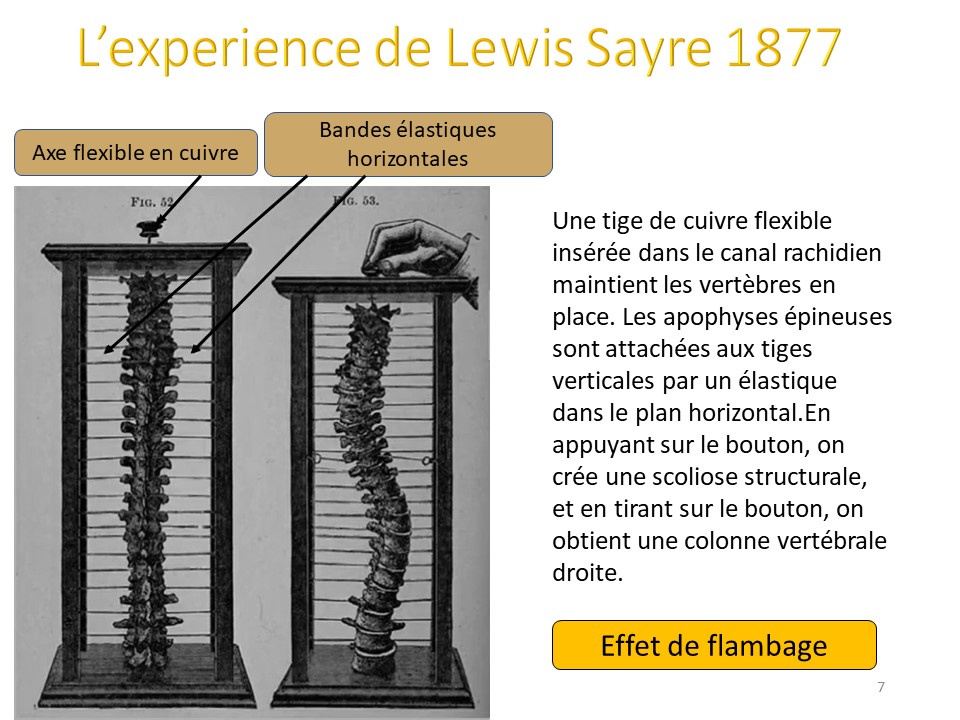

L'expérience de Lewis Sayre remonte à 1877. Une tige de cuivre flexible insérée dans le canal rachidien formait un axe vertical et maintenant les vertèbres en place. Les apophyses épineuses sont fixées aux parois par un élastique dans le plan horizontal. La pression de la poussée crée une scoliose structurale, et la traction recrée une colonne droite. Le plan horizontal et l'axe vertical sont donc fondamentaux dans la constitution et dans la réduction de la scoliose.

Mathématiquement, il est possible de calculer l'effet de flambage dans le cas d'une déformation en une courbe ou d'une déformation en deux courbes. Si la compression axiale favorise la scoliose, l'effet de traction le long de l'axe va dans le sens de la correction de la scoliose. C'est ce que produit l'ARTbrace par le babylift et l'effet tire-bouchon à deux bras.

La géométrie plane, même dans les 3 plans arbitraires de l'espace, est une image qui ne facilite pas la reconstruction du volume par notre cerveau. En géométrie des solides, la détorsion ne peut être obtenue que si les extrémités sont fixes. Dans la Méthode Lyonnaise, le bassin et les épaules ont toujours été considérés comme des points fixes et stabilisés par le corset lyonnais. La colonne sera tirée entre ces deux points fixes, c'est la détorsion géométrique et la vertèbre apicale sera repoussée sur la ligne médiane, c'est la détorsion mécanique.

C'est pourquoi la Méthode Lyonnaise, depuis l'avènement de l'EOS et du moulage volumétrique, préfère utiliser la géométrie des solides. Le vocabulaire change avec le concept volumétrique.Actuellement, la dérotation dans le plan horizontal est remplacée par la détorsion.L'auto-allongement axial devient la détorsion géométrique.Le concept de détorsion mécanique est lié aux mouvements couplés de la colonne vertébrale. La combinaison de l'équilibre isostatique sagittal, de la correction frontale par flexion ou déplacement, et du rapprochement des corps vertébraux de l'axe vertébral par "effet tube de mayonnaise" génère automatiquement une détorsion mécanique. La description de l'objet dans notre espace tridimensionnel précède l'étape de la mesure de cet objet.

Dans la détorsion mécanique, l'action mécanique se fait par les axes orthogonaux X et Y. Dans la méthode Lyonnaise, on choisit le plan sagittal pour agir sur l'axe X et le plan frontal pour agir sur l'axe Y. Ce choix est lié au plan dans lequel les radiographies sont réalisées.

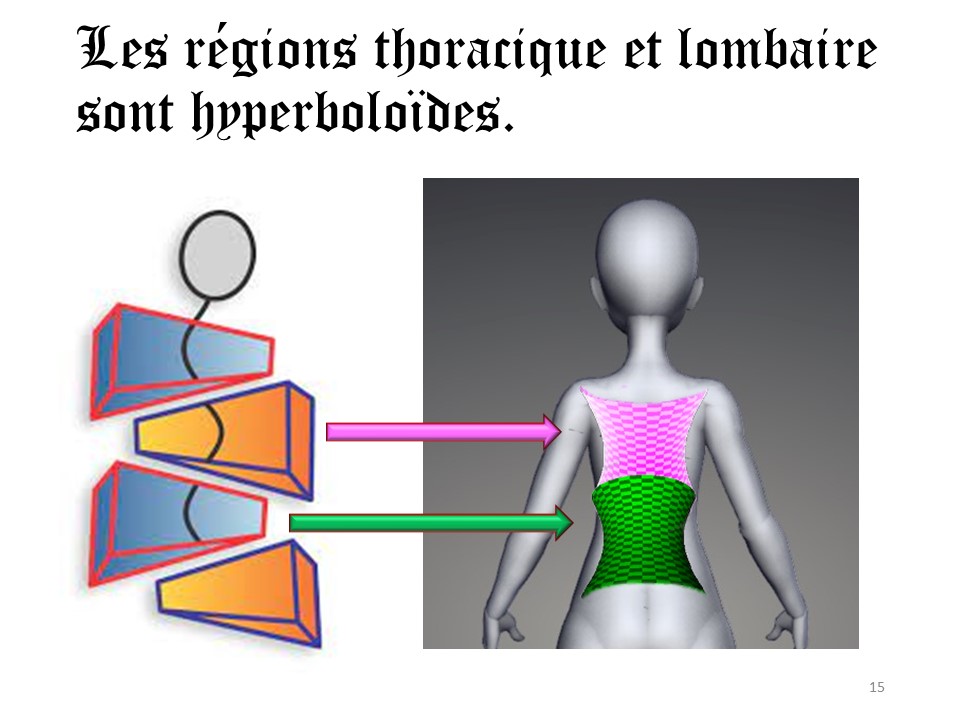

La modélisation volumétrique du tronc qui semble la plus proche de la réalité est l'hyperboloïde.

L'une des modélisations les plus connues est une superposition de 4 polyèdres tronqués. Les axes de rotation et les plans de symétrie sont beaucoup plus complexes.

Pour l'ensemble de la colonne, la détorsion géométrique s'effectue selon un axe Z unique entre le bassin et la colonne cervicale, la détorsion mécanique est limitée aux régions thoracique et lombaire, tandis que le bassin et les épaules sont fixes.

Le bassin et les épaules constituent les bases fixes et indéformables d'un ou deux hyperboloïdes.

Ces bases fixes sont indispensables à la détorsion mécanique. Cependant, elles peuvent s'éloigner grâce à la détorsion géométrique. Ces deux détorsions doivent être couplées pour corriger la scoliose.

Ce concept est identique pour la kinésithérapie et pour le corset lyonnais. Les grands déséquilibres des ceintures ne favorisent pas l'équilibre postural. Qu'en est-il d'un enfant qui se tient ainsi à gauche?

Même en cas de double courbure, l'axe Z reste identique pour les deux hyperboloïdes. Le problème est celui de la base fixe entre les deux hyperboloïdes dans la région thoraco-lombaire.

L'hyperboloïde thoracique suit le contour anatomique de la cage thoracique. C'est la base du thorax stabilisée par le muscle diaphragme qui fournira le point fixe. N'oublions pas que le diaphragme fait partie de la ligne antérieure profonde et que ses mouvements sont solidaires de la colonne vertébrale.

L'hyperboloïde lombaire n'a pas de structure externe rigide articulée sur la colonne vertébrale. La correction se fera par déplacement des tissus mous avec effet push-up lorsque le déplacement du volume est limité par une paroi concave dans le corset.

La base thoraco-lombaire est d'autant plus stable qu'elle se situe à la jonction des chaînes spirales antérieure et postérieure.

Dans la modélisation en polyèdres tronqués, il ne peut y avoir de détorsion et la correction mécanique s'effectue sur 12 axes différents comme spécifié par Jaques Chêneau. La structure hyperboloïde n'a que 5 axes en cas de double courbure.

Un seul axe Z pour la détorsion géométrique et à chaque région thoracique et lombaire 2 axes orthogonaux pour la détorsion mécanique. La particularité de la méthode Lyonnaise est de réaliser simultanément dans le corset lyonnais les deux détorsions. La kinésithérapie sera d'abord analytique pour les deux régions thoracique et lombaire, ce qui potentialisera l'action du corset. Seuls les exercices de stabilisation axiale seront globaux à la fin du traitement par corset.

L'élongation axiale est l'exercice de kinésithérapie qui fait le plus consensus entre les différentes méthodes. Pour la méthode Lyonnaise, nous privilégions l'auto-allongement axial actif en chaîne cinétique ouverte à l'adolescence.

La plupart des méthodes réalisent une dérotation mécanique centrée sur la vertèbre apicale selon un système de 3 points dans le plan oblique de plus grande déformation de la courbure. Seule la Méthode Lyonnaise réalise une détorsion mécanique globale à partir des plans frontal et sagittal de la référence radiologique quelle que soit la courbure.

Les deux hémi-valves de l'ART sont bien des paraboloïdes hyperboliques ajoutant "l'effet Pringle" et la détorsion mécanique obtenue par la détorsion des moulages 2 et 3

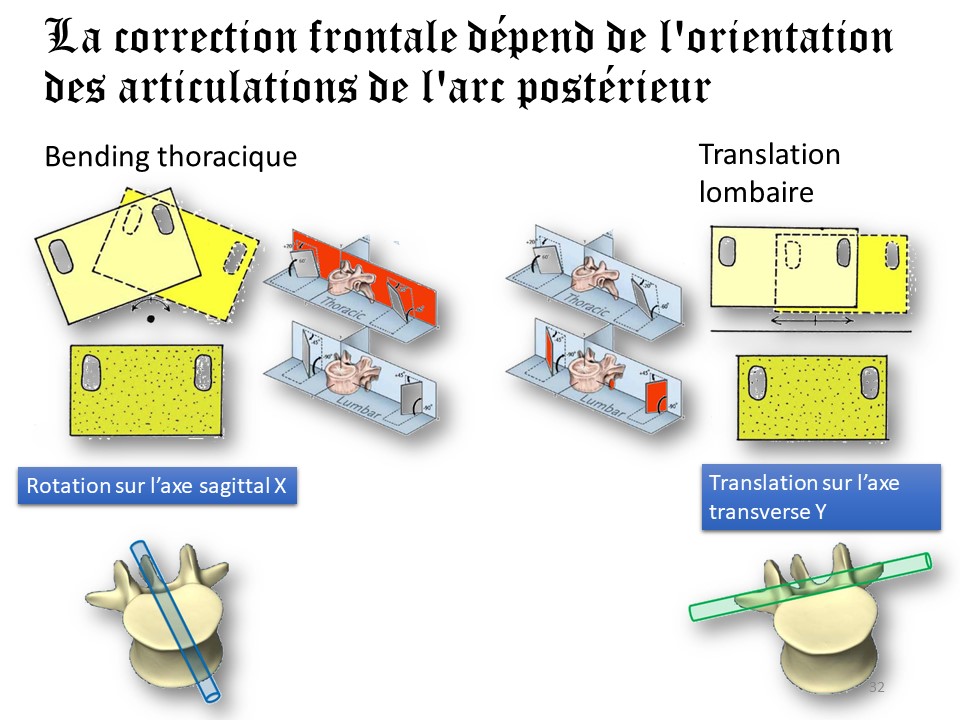

Pour le bon fonctionnement des mouvements couplés, le plan sagittal passant par l'axe X doit être en équilibre isostatique en fonction de l'incidence pelvienne. C'est dans cet équilibre isostatique sagittal que la correction dans le plan frontal passant par l'axe Y sera la plus efficace. En raison des caractéristiques anatomiques différentes aux niveaux thoracique et lombaire, la biomécanique de la correction sera différente.

Pour illustrer les mouvements couplés, nous pouvons utiliser ce modèle biomécanique simple à partir d'une vertèbre apicale. Sans asymétrie paravertébrale, la flexion ou l'extension dans un plan sagittal n'entraîne aucune rotation. Par contre, en cas d'asymétrie représentée par un poids au niveau d'un transverse, la rotation est automatique et en sens inverse selon la flexion ou l'extension. Le plan sagittal est fondamental pour la correction de la scoliose tant par la kinésithérapie que par le corset.

Le centre instantané de rotation de la vertèbre se situe au niveau du mur postérieur du corps vertébral. Si le plan sagittal est en équilibre isostatique, la correction dans le plan frontal entraîne automatiquement une dérotation segmentaire et une détorsion globale.

Il s'agit d'une rotation selon l'axe Z de toute la région vertébrale. Pour des raisons anatomiques, cette rotation selon l'axe Z sera maximale si le plan sagittal est en équilibre isostatique et si le mouvement correcteur dans le plan frontal tient compte de l'orientation des facettes postérieures.

L'équilibre isostatique dans le plan sagittal peut être différent selon l'incidence pelvienne. Nous avons ici la pente sacrée moyenne, les angulations en lordose et en cyphose pour une incidence pelvienne moyenne de 53°. Dans la scoliose, la déviation est généralement tridimensionnelle et concerne donc également le plan sagittal. Le rétablissement du plan sagittal en équilibre isostatique est une des caractéristiques de la méthode Lyonnaise depuis près de 30 ans.

La détorsion et la dérotation mécaniques sont conditionnées par l'orientation des articulations postérieures. Dans la Méthode Lyonnaise, au niveau thoracique, il s'agit d'une rotation autour de l'axe horizontal sagittal ou " bending ".Au niveau lombaire, il s'agit d'une translation selon l'axe transversal horizontal ou "shift". En l'absence d'élongation axiale associée, certaines écoles proposent également la translation au niveau thoracique. Le déplacement des volumes est différent. La flexion thoracique n'est pas constante en volume et s'accompagne d'un allongement de la concavité et d'un raccourcissement de la convexité. Il n'est donc pas nécessaire de diriger le souffle vers la concavité comme dans le Schroth. En revanche, la translation ou le déplacement au niveau lombaire se fait à volume constant à la base de l'effet push-up dans la mesure où l'expansion de la concavité est remplacée par une paroi verticale. Le volume est alors orienté vers le haut, dans la mesure où le plancher pelvien résiste, ce qui est généralement le cas en période de croissance.

Il est quasiment impossible de corriger simultanément la version pelvienne, la lordose lombaire et la cyphose thoracique. C'est pourquoi le moulage numérique sera réalisé dans une position corrigée indépendante pour les régions thoracique et lombaire. Contrairement au corset de Chêneau, l'asymétrie est strictement contrôlée au niveau des concavités. Les volumes en mouvement n'ont aucun intérêt à se perdre dans les concavités.

Dans le plan sagittal, le contrôle de la lordose est fondamental.1. Il ne peut y avoir de cyphose thoracique sans lordose lombaire.2. Le pronostic de la scoliose chez l'adulte dépend de la lordose lombaire. Dans le plan frontal, le décalage est associé à un léger effet de poussée avec alignement concave axillo-trochantérien.

Le moulage numéro 3 est réalisé en cyphose thoracique isostatique. Dans la moitié des cas, un dos plat devra être corrigé. La cyphotisation sera guidée par les mains de l'opérateur. Dans le plan frontal, la flexion est centrée sur la vertèbre apicale. L'allongement de la concavité est également limité par l'alignement axillo-trochantérien.

Seule la correction directement sur le patient permet une bonne modification des volumes. Le contrôle visuel dans le plan frontal et dans le plan sagittal favorisera la modification des volumes par superposition des scans 2 et 3 sur le premier scan réalisé en détorsion géométrique. La géométrie plane vise à repositionner la vertèbre apicale sur la ligne médiane, la géométrie des solides agit pour sa part sur les volumes. Contrairement à la chirurgie qui agit directement sur les vertèbres, la correction de la déviation vertébrale se fait en recentrant les volumes sur la ligne de gravité. L'avantage du traitement conservateur est la possibilité de corriger directement la déformation de la cage thoracique qui accompagne toujours la scoliose. L'aspect esthétique de la scoliose est un élément épigénétique auquel les patients sont très sensibles.

Bien que la Méthode Lyonnaise utilise très peu l'outil de dérotation lors du traitement, l'action dans le plan horizontal peut être visualisée par la représentation 3D EOS. Dans ce cas, la correction la plus spectaculaire se situe dans le plan horizontal avec inversion des rotations segmentaires et de la torsion globale. Comme toujours, les vertèbres se regroupent le long de la ligne de gravité.

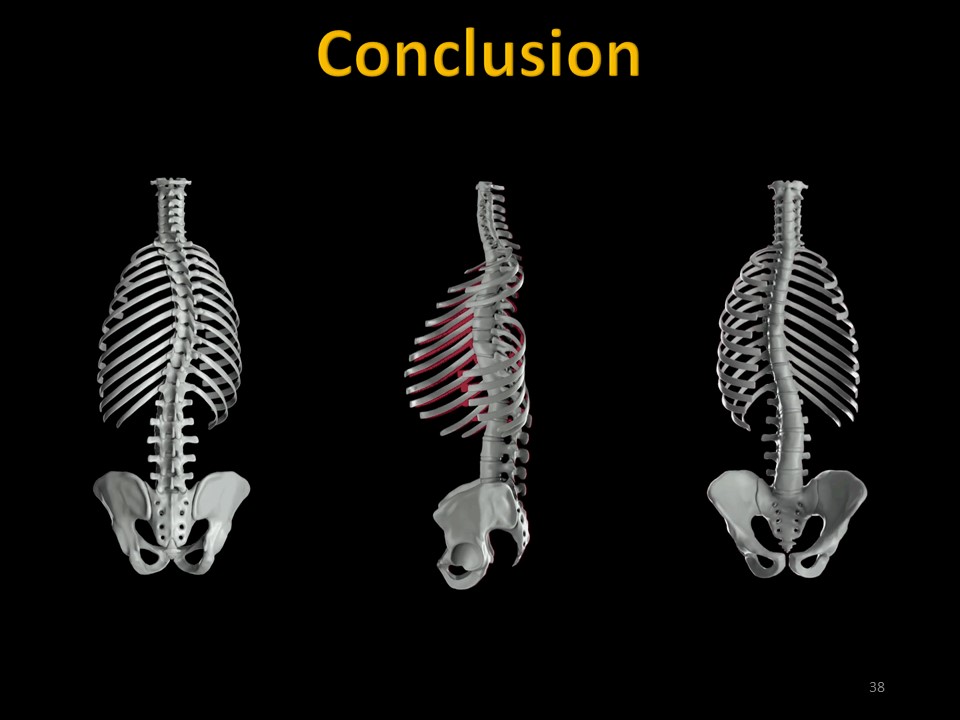

En conclusion seule la correction globale dans le plan sagittal et dans le plan frontal permet de corriger la déviation scoliotique. Cette détorsion se fait entre le rachis cervical et le bassin qui sont stabilisés par rapport à la ligne médiane. Ces principes biomédicaux sont à la base de la Méthode Lyonnaise et favorisent la stimulation du système postural en maintenant l'alignement du bassin et de la tête sur la ligne de gravité, ce qui préserve un élément épigénétique important du système postural : la pesanteur.